Les 3 Rocks : musique et mauvaise foi

disques • foot • films • séries • images • livres...

|

|

| | Cycle Tarantino |  |

| | |

| Auteur | Message |

|---|

Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Cycle Tarantino Sujet: Cycle Tarantino  Sam 12 Mar 2016 - 6:44 Sam 12 Mar 2016 - 6:44 | |

| C'est parti pour une nouvelle visionnage de l'intégrale de Tarantino, à l'exception du petit dernier. | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Sam 12 Mar 2016 - 6:45 Sam 12 Mar 2016 - 6:45 | |

|  Omniscience fiction. Il faut 7 minutes et 40 secondes au jeune premier Tarantino pour apposer sa patte unique au 7ème art, au cours d’une séquence dialoguée qui déclare avec autant de fracas que de nonchalance toute sa filmographie à venir. Un groupe d’hommes autour d’une table, le rythme ciselé d’un échange au cordeau, et ce mélange inimitable de vanité, à coups de dissertation sur la pop culture (Madonna et son Like a Virgin ou des vertus du pourboire) et d’une violence latente au vu des lascars en présence. Le spectateur le sait et le sent : à tout moment, un flingue peut s’inviter dans le débat et prolonger la crispation de certains sourires. La brutale ellipse qui succède le confirme, avec toute la tonalité d’un épilogue : le bain de sang et la supplication prennent le relai, pour un huis clos de gangsters pur et dur, avec son lot d’images éternelles, comme celle d’un homme au sol braquant son rival debout, puis d’un triangle dans les mêmes dispositions, d’une mare d’hémoglobine prenant une place du plus en plus conséquente, de costards cravate et d’une radio diffusant des titres imparables des 70’s. A ce stade, Reservoir Dogs serait un bon petit film un peu méchant, affublé d’une certaine raideur dans l’écriture volontairement théâtrale et quelques excès dans les aboiements des chiens éponymes. Seulement voilà, le non moins canin réalisateur, lui-même candidat au rôle de macchabée en sursis, ne va pas en rester là. S’il est conscient de s’inscrire dans une tradition, celle du film de braquage, et de le faire avec peu de moyens, c’est de ces limites qu’il va extraire toute sa force. Du braquage, on ne verra rien, si ce ne sont les conséquences dramatiques et les discussions préparatoires. La construction est en tout point remarquable : alternance entre le huis clos tragique, chaque ébauche de solution conduisant à un blocage supplémentaire, et flashbacks disséminés à la manière d’un puzzle pour donner chair et classe aux personnages qu’on sait condamnés. En résulte un court récit d’une étonnante densité, à l’équilibre ténu, entre hystérie sanglante et discussions à rallonge (sur Pam Grier, notamment, annonçant le futur Jackie Brown), mais toujours pertinent. Tarantino capte comme personne la complicité un peu vaine et dilettante de ses personnages, et ne cesse d’affirmer son plaisir dans l’écriture : par la dilatation des dialogues, certes, qui prendront plus d’ampleur encore dans Pulp Fiction, mais aussi toutes les mises en abyme sur la fiction. On la voit dans cette recherche effrénée de la vérité, à savoir l’identification de la balance, et les mensonges qu’elles occasionnent, comme le scénario élaboré par Mr Orange pour justifier le meurtre de Mr Blonde, ou cette superbe digression sur ses répétitions pour raconter la parfaite histoire qui lui permettra d’être crédible dans son rôle de taupe. Multipliant les couches narratives (le souvenir, la mise en forme de l’histoire, sa narration et la mise en place d’une séquence de flashback la mettant en scène, lorsqu’il se retrouve face aux flics tout en leur parlant en tant que voix off), Tarantino devise jusqu’au vertige. Et s’il n’existe pas de Mr Red, c’est bien parce que ce patronyme concernera tout le monde : le sang va éclabousser tous les personnages. Pop et méchant, séducteur et nonchalant, Reservoir Dogs est aussi incisif qu’un rasoir sur une oreille : il dévoile au monde un chef d’orchestre hors pair, qui joue autant avec ses personnages que ses spectateurs. Et ce n’est qu’un début. | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 13 Mar 2016 - 11:14 Dim 13 Mar 2016 - 11:14 | |

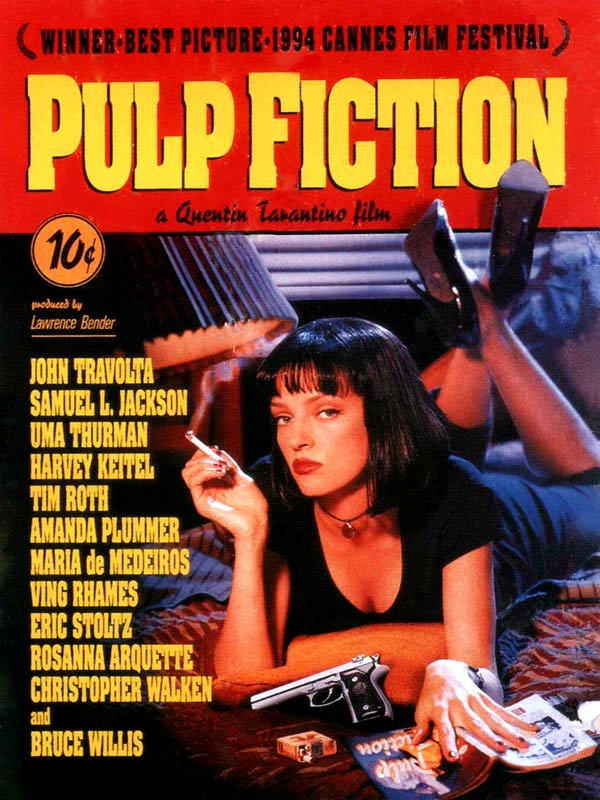

|  Dédale & hilare Il est presque impossible de savoir par quel angle attaquer Pulp Fiction, continent culte dont les multiples visions n’épuisent pas la saveur. Commençons peut-être par ce qui fait sa filiation la plus évidente avec Reservoir Dogs : outre le lien fraternel des Vega, son ouverture : même diner, même conversation, à une différence de taille : si le casse à venir était prévu par la bande dans le premier, celui du second semble découler de l’échange, presque naturellement, et surgit dans un cri enthousiaste et rageur, une action suspendue et presque burlesque qui donne d’emblée le ton. Pulp Fiction, à l’image des feuilletons sur papier de mauvaise qualité dont il s’inspire, va puiser toute son originalité dans ce qui faisait le sel de Reservoir Dogs, mais restait à l’état de saupoudrage : l’humour et la décomplexion. Pulp Fiction, c’est Magnolia dénué de pathos, Short Cuts en plus pop : c’est l’Amérique. Ici, les discussions deviennent un tour de force, la durée une arme de séduction massive, comme sur ce plan séquence dédié au fameux foot massage, ou le monologue sur la destinée de la montre paternelle. Le sérieux avec lequel on déblatère est l’une des clés de cette écriture chorale : nulle satire, mais une immersion dans les dissertations sur l’adultère, le retour de bobonne à la maison dont le garage est encombré d’un macchabée, la nature des miracles ou les coutumes locales en matière de fast food. Et on y croit. Mia le fera remarquer avec amusement à Vincent, regard lucide et malin de Tarantino sur ses propres personnages : - They talk a lot, don’t they ? - They certainly do. They certainly do, lui répondra-t-il. Revoir Pulp Fiction est un festin : pour le plaisir du jeu des acteurs (en tête desquels le virtuose Samuel L. Jackson, bien sûr, mais aussi le fabuleux Travolta dans un contre-emploi d’anthologie) et l’originalité toujours vivace des situations, certes, mais surtout pour sa structure éclatée. Pour qui connait le film par cœur, c’est un jeu supplémentaire que de suivre ses méandres. Non pour remettre dans l’ordre les pièces du puzzle, mais pour savourer cette omniscience du maitre du temps qu’est Tarantino à l’écriture et au montage. Voir débouler Vincent et Jules en caleçon, connaitre le destin de ce premier alors qu’il termine le film en pleine forme, voir Marcellus en boss intouchable ou en victime procède de cette jouissance infinie des possibles de la fiction. Car chez Tarantino, tout procède de la supercherie, assumée et revendiquée : il en va du match de boxe doublement truqué comme des fausses pistes qui saturent les trajectoires : alors qu’on s’attend à une idylle illicite entre Mia & Vincent, on doit gérer une OD. Alors qu’on anticipe le clash des boss entre Marcellus et Butch, ils finissent complices, tenants d’un secret comme le seront l’épouse du premier et son chien de garde héroïnomane. Tout s’emboite et chaque digression, outre sa légitimité isolée, prend place dans un plus vaste ensemble : le monologue sur la montre prend tout son sens dans ce qui aurait logiquement dû être un flash-back, tout comme le chapitre sur The Bonny Situation signe un joli manifeste du cinéaste : au-delà de l’écart pris par rapport à la route originelle, du formidable comique de situation, l’intervention de Wolf (fantastique apparition de Keitel) est une mise en abyme tout à fait jubilatoire de la mise en scène de Tarantino lui-même (qui pousse l’effet de miroir jusqu’à jouer celui à qui bénéficie cette mise en scène, le mari craintif, râleur et passif) : on gère, on chronomètre, on efface, on humilie avec malice les personnages de gangsters, et on crée une illusion. Pulp Fiction est évidemment la matrice de la filmo de Tarantino : des comédiens sur du velours, une écriture parvenue à maturité et des emprunts divers, qui se préciseront par la suite pour chaque film. On voit avec amusement le katana de Kill Bill comme l’arme ultime, préféré à une tronçonneuse, tout comme la façon dont Mia trace un carré dans l’air, ou encore le personnage de Jules, référence à la blaxploitation qui motivera toute l’écriture de Jackie Brown. On décèle aussi l’enthousiasme débordant d’un réalisateur qui ne peut se résoudre à couper tant il aime ses personnages et le temps qui leur est nécessaire à s’affirmer, et qui peut occasionner certaines longueurs, comme la nuit entre Butch et Fabienne. Pulp Fiction aborde à peu près tout, et surtout ce à quoi on ne s’attendait pas. Il est notamment question, dans le questionnement existentiel de Jules, d’un miracle, auquel Vincent a beaucoup de mal à accorder du crédit ; le spectateur n’a pas les mêmes réserves : le miracle est indéniablement à l’écran. | |

|   | | guil

blacksessions.com

Nombre de messages : 5568

Date d'inscription : 31/08/2011

Age : 53

Humeur : fatigué

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 13 Mar 2016 - 21:19 Dim 13 Mar 2016 - 21:19 | |

| J'avais été très impressionné par Reservoir Dogs, vu une seule fois en 93 ou 94....

faudra bien que je le revois un jour (surtout qu'il est sur mon disque dur depuis des lustres)

_________________

ça suffa comme ci

| |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 13 Mar 2016 - 21:25 Dim 13 Mar 2016 - 21:25 | |

| ça doit être la quatrième fois que je le revoyais, je pense...  | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Lun 14 Mar 2016 - 6:10 Lun 14 Mar 2016 - 6:10 | |

| Je les ai aussi beaucoup vus ces deux-là, et du coup au contraire Pulp Fiction me parait s'essouffler de par cette nature pop propice au revisionnage, très typé 90s, beaucoup d’esbroufe dans la construction pour une histoire qui n'en a pas besoin, beaucoup de blabla pour rien, quand même, aussi... aujourd'hui ça a tendance à m'ennuyer un brin et pour être honnête ces personnages ne m'ont jamais touché. Je pense que Reservoir Dogs est le seul de ses films potentiellement capable de s'imposer comme un classique sur la durée (on pourra me rétorquer que Pulp Fiction est déjà un classique, ça se défend...), quoique limité par une multitude d'emprunts déjà - à la Nouvelle Vague, au cinéma de Hong-Kong, aux polars de Fuller... sans toujours se hisser à la hauteur de ses modèles. Tarantino a une patte, un certain talent de storyteller, une énorme cinéphilie qu'il transmet avec un plaisir communicatif mais pour moi il manque un univers, quelque chose à dire qui ne concerne pas le cinéma des autres, pour en faire un grand cinéaste.

Dernière édition par RabbitIYH le Lun 14 Mar 2016 - 8:09, édité 1 fois |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Lun 14 Mar 2016 - 6:28 Lun 14 Mar 2016 - 6:28 | |

| - RabbitIYH a écrit:

- Je les ai aussi beaucoup vus ces deux-là, et du coup au contraire Pulp Fiction me parait s'essouffler de part cette nature pop propice au revisionnage, très typé 90s, beaucoup d’esbroufe dans la construction pour une histoire qui n'en a pas besoin, beaucoup de blabla pour rien, quand même, aussi... aujourd'hui ça a tendance à m'ennuyer un brin et pour être honnête ces personnages ne m'ont jamais touché. Je pense que Reservoir Dogs est le seul de ses films potentiellement capable de s'imposer comme un classique sur la durée (on pourra me rétorquer que Pulp Fiction est déjà un classique, ce se défend...), quoique limité par une multitude d'emprunts déjà - à la Nouvelle Vague, au cinéma de Hong-Kong, aux polars de Fuller... sans toujours se hisser à la hauteur de ses modèles. Tarantino a une patte, un certain talent de storyteller, une énorme cinéphilie qu'il transmet avec un plaisir communicatif mais pour moi il manque un univers, quelque chose à dire qui ne concerne pas le cinéma des autres, pour en faire un grand cinéaste.

Pour Pulp, en ce qui me concerne, ça fonctionne à plein régime. Je trouve ça vraiment drôle, en fait, et le plaisir malin est très efficace. En revanche ce que tu dis sur le statut de grand cinéaste ou non de QT se défend vraiment, pour le coup. Je ne sais toujours pas vraiment comment le situer. L'enthousiasme est là, et il le partage très bien. Ses films sont pop, clinquants, séducteurs, pertinents, un peu virtuoses... Mais je ne les mettrai jamais au niveau des plus grands. | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Lun 14 Mar 2016 - 6:29 Lun 14 Mar 2016 - 6:29 | |

|  Une femme soul influence Coincé entre la virtuosité narrative de Pulp Fiction et l’incandescence visuelle des Kill Bill, Jackie Brown pourrait être considéré comme une parenthèse un peu calme. Moins poseur que ses illustres collègues, plus ciblé dans ses références, c’est un film qui prend son temps et se moque de poursuivre le sillon qui fit la gloire de son réalisateur quelques années plus tôt. Sur un récit presque linéaire, Tarantino déploie ce qu’il pense pour le moment maitriser le mieux, et qu’il a du trop disperser dans Pulp Fiction : la création de véritables personnages et leurs confrontations à travers des dialogues. Le recours au gros plan est beaucoup plus fréquent, les affèteries moins nombreuses, même si le goût pour les inserts sur des gestes précis reste un tic grâce auquel on reconnait les petites manies de QT. Certes, la référence à la blaxploitation est de mise, mais c’est surtout sur le terrain du polar que le récit se développe, en adaptant Elmore Leonard. Mais l’écriture a évolué depuis Reservoir Dogs : Tarantino aime ses personnages et le fait savoir : les dialogues sont longs, les visages scrutés avec bienveillance, la garde robe de Pam Grier change à peu près aussi souvent que la couleur des bérets Kangol de Samuel L. Jackson qui s’éclatent tous deux dans l’expression classieuse de leur blackitude imparable. Si l’intrigue est relativement convenue dans une très longue exposition, c’est bien sur l’échange que fonctionne l’essentiel de la dynamique : au carrefour des différents parti, Jackie Brown traite autant avec les flics que les gangsters et tente en outre une troisième voie qui mêlerait au magot une cerise sentimentale ; c’est ce mélange des enjeux qui fait la saveur du film, et cette primeur accordée à la femme, qui prendra toute son ampleur dans le diptyque Kill Bill. Les rôles secondaires y contribuent aussi grandement à cet équilibre général, puisque tous les personnages ont quasiment la même présence ; De Niro et Keaton s’illustrent dans des contre-emplois d’anthologie, l’un gangster diesel, l’autre flic au regard béat et jouant son rôle avec une candeur déconcertante. A l’autre bout du spectre, la peste Bridget Fonda est parfaite en chieuse ultime, tandis que Robert Forster fait figure de patriarche, voire de double du metteur en scène, par un rôle central de celui qui observe, scrute, distribue l’argent et le collecte. C’est là que se loge la saveur particulière du film : injecter, au sein d’une intrigue qui ne cesse de se complexifier par les coups doubles ou triples qu’on anticipe, des personnages qui ressentent ; en plus des dialogues, sortes de permutations permettant à chacun des protagonistes de se croiser au moins une fois dans un échange écrit à la perfection, c’est par le recours à la musique qu’on achève de les caractériser, par cet amour du vinyle et de la soul, fantastique playlist dont Tarantino a le secret. On décèle aussi une nouvelle thématique chez le réalisateur, celle de la vieillesse, que vivent différemment De Niro, Grier et Forster, avec passivité ou hargne, sagesse ou révolte : c’est non seulement touchant et au profit de l’épaisseur des personnages, mais c’est aussi l’occasion d’une interrogation de Tarantino lui-même et de sa cinéphilie tournée vers le passé : réactiver une icône comme Pam Grier, c’est à la fois lui rendre hommage, se désoler de son oubli (toute l’insistance des flics sur la médiocre compagnie dans laquelle elle travaille désormais…) et magnifier cette radieuse quinquagénaire qui coiffera tout le monde au poteau. Pour toutes ces raisons, la longueur finit par se justifier, tout comme la redistribution, façon Rashomon, de la scène finale en fonction des différents points de vue, et portant à son apogée le rôle de chacun, notamment par le final mémorable entre De Niro et Fonda sur un parking : la médiocrité et l’écriture au cordeau, la comédie et les archétypes, tout se tient inextricablement. On savait que Tarantino savait raconter une histoire. On découvre qu’il sait maintenant créer de véritables personnages en les parant d’émotions. La suite de sa filmographie ne cessera de jouer sur ces deux atouts. | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Lun 14 Mar 2016 - 8:24 Lun 14 Mar 2016 - 8:24 | |

| Je garde quand même Pulp Fiction en haute estime pour le plaisir que j'ai pu avoir à le voir et le revoir étant ado (VF d'anthologie d'ailleurs, quand on la connait par cœur, bien du mal à passer à la VO même si j'ai bien du voir le film deux ou trois fois en VO aussi) mais effectivement une tendresse grandissante pour Jackie Brown, moins virtuose, plus humble, imparfait avec des longueurs et des plans foireux mais tout aussi malin et emmené par des personnages vraiment humains, touchants, anachroniques, enrobés de cette mélancolie d'appartenir à une époque révolue que magnifie la soul de Womack. Mon préféré étant finalement le premier Kill Bill, pop et virtuose mais aussi très sincère et premier degré, au plus près de son personnage dont on partage la souffrance, la confusion, l'amour et le ressentiment mêlés, de façon presque viscérale... Tarantino il va au bout de son goût du mélange des genres (jusqu’à l'animation, fallait oser), sans peur du faux pas ou du mauvais goût, et avec une passion sincère et une empathie profonde pour son personnage qui l'en tient éloigné justement, de ce mauvais goût, au contraire d'un Django Unchained, plus maniéré et distancié de sorte qu'on finit par n'y voir qu'un exercice de style référentiel sans âme (heureusement il y a Christoph Waltz). |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Lun 14 Mar 2016 - 9:05 Lun 14 Mar 2016 - 9:05 | |

| On est raccord pour le coup.  | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Mar 15 Mar 2016 - 10:37 Mar 15 Mar 2016 - 10:37 | |

|  Déboires d’une jeune fille branchée L’autre grand film culte de Tarantino, après Pulp Fiction, ne l’est pas du tout pour les mêmes raisons. Alors qu’il avait explosé à Cannes en 1994 par la maestria de son récit et de ses dialogues, c’est sur le terrain de l’image que le cinéaste conquit désormais la planète. Le cuir jaune, les gerbes de sang, le sabre : une icône se forge et marque l’histoire du 7ème art. Tout le premier volume de Kill Bill est marqué par cette ambition : imprimer la rétine. Dès la première séquence, les couleurs saturées restituent la maison de banlieue, écrin de la wanabe housewife, des jouets dans le jardin à la pelouse trop vive, du yellow bus aux céréales explosées dans une cuisine capturée dans une plongée mémorable. Du Pussy Wagon aux confins de l’Asie, toute la palette sera exploitée, partition sanglante d’une virtuosité perverse, de l’animation au noir et blanc en passant par la nuit enneigée. Tarantino sait néanmoins que l’image sera d’autant plus marquante qu’elle accompagnera un véritable personnage. Créer celle qui n’aura pas droit, pour ce premier volet, à un nom, est une entreprise violente. La femme est une victime, qui condense dans ses premières apparitions toutes sa singularité : une mariée, enceinte, une proie au viol à répétition, puis, chez les autres, une housewife ou une infirmière : de cette galerie de clichés, dûment exploités par l’industrie hollywoodienne, Tarantino fait le levain duquel surgiront les tueuses redoutables. Une fois posé cette condition à l’émancipation, le premier volet opte pour une autre règle : frapper d’abord, parler ensuite. Kill Bill, qui porte pour le moment mal son nom, est un film qui accroît le féminisme déjà bien présent dans Jackie Brown : un règlement de comptes entre femmes, à la tête du talent et du pouvoir. Portraits jubilatoires (avec une mention particulière pour celui d’O-Ren Ishii) dans une galerie imparable, de la jeune psychopathe à la blonde vénéneuse, de la black athlétique à la chef de clan. Une fois les instruments accordés, Tarantino peut lancer la symphonie : à grand renfort de plans-séquence et de dilatation du temps, de chorégraphies baroques et pléthore de candidats au démembrement. Kill Bill est un mouvement pur et cathartique. Pour parfaire sa geste et l’inscrire au registre des films d’anthologie, le cinéaste opère le syncrétisme parfait, dont on le sait coutumier depuis longtemps, en cinéphile averti, mais qui prend ici une dimension nouvelle. La seule pause qu’il ménage véritablement dans son récit est celle de l’échange avec Hattori Hanzo, approfondissement du mythe, inscription dans la tradition du chanbara et annonce de ce qui sera approfondi dans le second volet ; c’est aussi la seule intervention d’un personnage masculin positif. Sur cette tradition, Tarantino greffe un mélange des genres unique, un maelström d’influences, du hip-hop au sabre, des ombres chinoises à l’anime. Pour parfaire l’alchimie, le recours à un ingrédient qu’il a toujours maitrisé prend lui aussi une ampleur inédite : la musique devient en effet un protagoniste à part entière. Des titres de RZA à un combat on ne peut plus asiatique (neige, kimono, bruit de l’eau sur le bois d’une fontaine…) accompagné d’un flamenco rock… Le plus improbable se pare de la patte du mythe. Tradition et rupture : le cinéaste sait ici combiner à la perfection sa cinéphilie, son désir de distraire et les méthodes désormais rodées pour le faire : structure non chronologique, images fortes et pop culture. La mariée était en sang : il lui reste désormais à véritablement prendre la parole. Wait & see… | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Mer 16 Mar 2016 - 6:32 Mer 16 Mar 2016 - 6:32 | |

|  Oraisons et sentiments Au moment d’aborder le seconde volet d’un diptyque, les alternatives sont les suivantes : continuité ou complémentarité. C’est clairement cette deuxième tendance que privilégie Tarantino dans le volume 2 de Kill Bill. Alors que l’exécution de Beatrix ouvrait le premier film, le second revient sur l’avant : un bon quart d’heure de discussion sans fond réel, dont le spectateur connait l’issue et ressent l’oppression croissante. On retrouve ici ce qui fera le sel du prologue d’Inglorious Basterds, ou de toute la très longue première partie des 8 salopards. L’heure est au dialogue, presque à la gueule de bois. Les suivants sur la liste ont compris ce qui les attend, et le baroque ostentatoire laisse place à une atmosphère plus sombre, à l’image de l’exposition du statut déchu du personnage de Madsen. Crade, gras, désabusé, l’homme dans toute sa splendeur. Les exécutions seront moins flamboyantes, les espaces réduits : un cercueil, une caravane, une hacienda, un jardin d’hiver… On finirait par croire à une structure prise à l’envers, prenant à rebours la dynamique traditionnelle de la gradation : l’éclat du bouquet final pour le premier volet, le temps de la maturation par le dialogue pour le deuxième. Bien plus long, s’attardant davantage, le récit épaissit encore davantage les personnages, notamment par le retour sur l’initiation et le sillon chinois creusé avec plus d’insistance, par le rite initiatique, passage obligé de la tradition Kung-Fu. Moins de morts, plus de souffrance. Moins de coups, plus d’expression. Puisqu’il s’achemine vers la réalisation de son titre, Kill Bill volume 2 tient beaucoup du requiem : pour bien des personnages, il s’agit de prononcer ses dernières paroles, oraisons funèbres avant le grand tabula rasa. C’est la raison pour laquelle Beatrix, désormais dotée d’un nom, arrive trois quart d’heure avant la fin chez Bill : il ne s’agira pas à proprement parler d’un combat (même si on jouera avec ses promesses, assis, à coups de fourreaux ou de penthotal), mais d’une joute verbale, avec pour ligne de fond la fascinante définition de l’héroïne. Bill, splendide David Carradine, figure masculine honnie et attendue, le mari, le maitre, le père. Beatrix est revenue de tout : de la mort, du coma, d’une initiation en bonne et due forme, et même d’un enterrement, sortie de terre comme un zombie. Son destin, lui explique Bill, est lié à son talent : il lui a refusé le droit à quitter son statut d’héroïne pour devenir Mme tout le monde. Dans chacun de ses films, Tarantino place la figure du puppet master, mise en abyme de son omnipotence à l’écriture. Par l’entremise de Bill, il s’interroge ici sur les sévices qu’il a fait subir à son héroïne dont l’unique quête est de quitter l’écran, quitte à effacer, avant son départ, tous ceux qui y brillaient avec elle. Raison pour laquelle le plus beau face à face sera celui d’une découverte, celle de la fille, qui joue à tuer la mer, s’écroulant au sol dans des larmes nouvelles. Parcours initiatique, Kill Bill va donc voir la femme tuer le père pour pouvoir redevenir mère, par une affirmation d’indépendance fondée sur le gimmick absolu que le maitre lui-même n’était pas parvenu à apprendre : the five point palm-exploding heart technique, caresse définitive, adieu et déclaration d’amour simultanée. Il aura donc fallu une chrysalide de sang pour que se déploient les ailes protectrices d’une femme nouvelle : pour sa seule véritable exploration de la filiation dans sa filmographie à ce jour, Tarantino parvient à toucher sur tous les plans : éclabousser la rétine et faire chavirer les cœurs. | |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Ven 18 Mar 2016 - 6:11 Ven 18 Mar 2016 - 6:11 | |

|  Asphalt rumble Bien entendu, on peut considérer Death Proof comme une parenthèse dans la filmographie de Tarantino, et ne pas trop chercher, fort de notre très française politique des auteurs, à déceler puissance et symboles dans cette joyeuse bouffonnerie. Mais il apparait assez rapidement qu’en s’amusant, le cinéaste ne fait rien d’autre que poursuivre ce qu’il a entamé alors depuis une quinzaine d’année : la création d’un objet hybride, jouissif et habité. A ce stade de sa carrière, Tarantino donne déjà le sentiment de se citer, ce qui ne manquera pas de donner à ses détracteurs (qui lui reprochent depuis toujours de ses contenter de faire références aux autres) des os gorgées de moelle. Dans cet exercice de style sur le concept des films d’exploitation avec son pote Rodriguez, le cinéphile injecte ses manies : dialogues interminables, un fétichisme du pied qui irriguait déjà Pulp Fiction, Jackie Brown et Kill Bill, girl power et un sens de l’hommage appuyé à toute une frange du cinéma bis. La structure en écho pourrait lasser : deux groupes de copines enclines à la biture, leurs discussions à bâtons rompus, puis leur confrontation à un psychopathe, splendide Kurt Russel qui porte avec lui toute la magnificence du bad guy cinématographique. La première différence avec le cinéma que pastiche Tarantino réside dans le jeu impeccable de ses comédiennes ; les dialogues sont impeccables, les réparties imparables, avec pour provocation ultime de ne quasiment rien dire : c’est le libre cours donné à la joute des filles entre elles, souveraines avant de morfler – ou de rendre les coups. La seconde est celle du sérieux avec lequel le cinéaste prend son sujet en main : certes, les sauts de séquence, les fausses rayures sur la bobine ou l’exploration des basfonds de l’Amérique nimbent d’une certaine authenticité son film de seconde zone. Mais la rigueur de l’écriture, la construction des plans séquences (notamment sur les tours de table du deuxième groupe) et la maestria de la course poursuite finale distillent ce plaisir de voir que la forme ne sera pas indexée sur la désinvolture du sujet. La construction dichotomique des belligérants en est un exemple : une voiture noire, dont le capot est surmonté d’un canard métallique fatal, et où siège un mal sadique, s’oppose à des voitures claires, saturées de femmes débordantes de vies, l’une d’elle (Zoé Bell, cascadeuse et doubleuse d’Uma sur Kill Bill interprétant ici son propre rôle) prenant place sur le capot pour affirmer la puissance féminine et vitale d’un éclat de rire ordalique. Le film, on le sait, semble une lente convergence vers les attendues cascades. C’est d’abord un massacre gore assez génial, et qui opère une tabula rasa remettant les compteurs à zéro de façon plutôt inattendue. C’est ensuite et surtout une longue course où les rôles s’inversent, le prédateur devenant la proie de walkiries du bitume. Un film qui prend pour référence ultime Vanishing Point ne peut déjà que susciter l’adhésion, d’autant qu’il opère une gradation de Duel à Mad Max dans son traitement du fracas, avec une maitrise indéniable de la mise en scène. Mineur, peut-être, par la construction archétypale des personnages et la légèreté assumée de son intrigue, en témoigne ce final insolent. Mais toujours aussi sincère dans sa démarche, enthousiaste dans son partage : peu de films, surtout sur ce genre de sujets, peuvent en prétendre autant. | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Ven 18 Mar 2016 - 6:54 Ven 18 Mar 2016 - 6:54 | |

| Perso j'ai largement préféré ce Death Proof aux deux suivants, pas aussi emballant que le volet de Rodriguez mais jouissif jusque dans ses références d'ailleurs, dont l'une à De Palma si j'ai bonne mémoire, musique de Blow Out à l'appui. |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Sam 19 Mar 2016 - 11:05 Sam 19 Mar 2016 - 11:05 | |

|  Odieux au langage. Après s’être imposé comme un conteur d’histoire hors pairs, Quentin Tarantino voit grand : il s’agit de se frotter à l’Histoire. Toutes les modifications apportées à son écriture habituelle attestent de cette ambition - qui se révélera un rien pesante par endroits - : de l’Amérique à l’Europe, du contemporain à la Seconde Guerre mondiale, des références bis du tenancier de vidéoclub à l’érudit en matière d’histoire du 7ème art, le cinéaste ne ménage aucun de ses effets. De la même manière que la transition de maturité fonctionnait entre Pulp Fiction et Jackie Brown, on ne peut que s’incliner face à un grand nombre de réussites. La séquence d’ouverture en est sans doute la preuve la plus éclatante. Vingt minutes d’un dialogue ciselé en trois langues différentes, et au cours duquel tous les enjeux de l’occupation se déroulent entre deux personnages autour d’une table. Des comédiens fantastiques, au premier rang desquels l’incontestable révélation du film, Christoph Waltz, une tension croissante : tout est là, jusqu’à ce plan de la libération filmé depuis l’embrasure de la porte, écho à celui qui clôt La prisonnière du désert. L’Europe est certes le terrain de l’Histoire, dans laquelle nazis et ennemis vont s’affronter selon les règles du réalisateur : sang, violence, baroque de circonstance sont au rendez-vous, avec certains tics qu’on pourrait juger dispensables (notamment les noms des basterds s’affichant sur l’écran au son de grasses guitares électriques). Mais c’est surtout par le biais du cinéma que Tarantino va s’ouvrir grandes portes du passé. Pabst, Riefenstahl, le cinéma de propagande allemand et ce film en abyme, La Fierté de la nation, vont être l’occasion d’un jouissif exercice de style : le pastiche, certes, mais surtout l’instrument du thème majeur le plus cher au cinéaste, celui de la vengeance. C’est bien entendu une femme, comme dans Kill Bill, qui sera à l’origine ce plan savamment ourdi : exploiter le film comme une arme de destruction massive, à la fois au sens figuré (en introduisant par la magie du montage une contre propagande à l’intérieur du film de propagande) et au sens propre, la bombe à nitrate permettant de purger l’ennemi par le feu. La figure féminine traverse tout le film, en dépit d’un sujet éminemment masculin (l’escouade de barbouzes américains et les nazis qui leur font face) : c’est Shosanna, bien sûr, du rat de cave à la femme fatale qui mourra au ralenti avant de devenir éternelle dans les brumes du brasier, mais aussi Diane Kruger, figure de Cendrillon dont l’identification conduira, à l’inverse du conte, à sa perte. Sur le plan esthétique, Tarantino limite presque ses effets, si l’on compare sa mise en scène à celle de Kill Bill : certes, on retrouve un certain goût pour le découpage achronique, mais de façon discrète, et la montée et descente du double escalier n’est rien d’autre qu’une citation du célèbre plan-séquence du restaurant. Comme pour la transition entre Kill Bill et le volume 2, c’est sur le terrain de la parole que se déplacent les enjeux. Avec quatre langues différentes, Inglorious Basterds est un festival langagier, au sommet duquel trône une nouvelle fois Christoph Waltz, orfèvre polyglotte. L’écriture s’attache à cette cohabitation forcée des nationalités, et va jusqu’à fouiller l’enjeu des accents au sein de cette comédie des faux semblants. L’autre grande scène du film, écho au prologue, est bien entendu celle de la taverne, interminable échange qui se grippe progressivement, sur le même modèle que la transaction finale dans Django Unchained. La quête de l’accent allemand, la façon dont le SS scrute les rôles de chacun en dit long sur la jubilation d’écriture de Tarantino, qui sait aussi en faire une matière comique, dans l’imparable italien pratiqué par Brad Pitt, américain jusqu’au bout des ongles. Autre élément d’écriture, le plaisir des nicknames, (the jew hunter, the little man, the jew bear…) et les dissertations de chaque personnage sur le sien, sur la légende qui l’accompagne : une tradition depuis Kill Bill et qui ancre encore une fois l’Histoire dans un versant plus pop. Comme souvent, l’écriture suit les voies de la bifurcation : les plans ne fonctionnent pas comme prévu, et l’improvisation vient toujours épicer la grande machination. C’est sur cette dynamique que Tarantino greffe la grande insolence de sa réécriture de l’Histoire. N’oublions pas que le film commence par le carton « Once upon a time in France »… Puisque tout est possible, puisque nous sommes au cinéma et que les barbares eux-mêmes l’utilisent comme une arme (Hitler à Goebbels : « This is your finest film yet. »), pourquoi se priver ? Le cinéma changera donc le cours du monde. Rien n’est donc laissé au hasard, et le cinéaste fait feu de tout bois. Si l’entreprise générale est clairement jouissive, l’écriture souvent éclatante, le volontarisme peut accuser certaines limites, dans la reconstitution glamour ou la bouffonnerie, tout comme dans la mise en abyme un peu pesante par moment : Tarantino affirme un peu trop fort, notamment avec la dernière réplique de Brad Pitt : « I think this just might be my masterpiece ! » pour qu’on y adhère pleinement par nous-même. Il n’en demeure pas moins que le sale gosse réussit son pari, et investit le cinéma à l’échelle internationale avec une audace qui n’appartient qu’à lui. | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Sam 19 Mar 2016 - 15:16 Sam 19 Mar 2016 - 15:16 | |

| - Nulladies a écrit:

- La séquence d’ouverture en est sans doute la preuve la plus éclatante.

Sérieusement ? Ce mauvais pastiche d' Il était une fois dans l'Ouest seulement sauvé par le plaisir qu'y prend Christoph Waltz à cabotiner ? C'est d'un kitsch pas possible, des frenchies pas crédibles au grain de l'image, heureusement que la scène de la taverne - qui sauve le film - est d'un autre acabit. |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Sam 19 Mar 2016 - 15:35 Sam 19 Mar 2016 - 15:35 | |

| Sérieusement ? Elle est excellente, cette scène. D'une tension remarquable, précieuse et perverse dans son langage, dans sa progression... Je ne sais pas ce qu'il te faut... Ah si, Furie de De Palma...  | |

|   | | guil

blacksessions.com

Nombre de messages : 5568

Date d'inscription : 31/08/2011

Age : 53

Humeur : fatigué

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Sam 19 Mar 2016 - 20:35 Sam 19 Mar 2016 - 20:35 | |

| Je n'ai pas vraiment aimé Inglorious basterds, pendant tout le film j'ai eu l'impression que Tarantino se regardait faire du Tarantino, une espèce d'auto-parodie.

Ca m'avait vraiment fait l'effet qu'il tournait en rond, en exploitant les même ficelles, et du coup le côté burlesque, grand guignol, les cabotinages m'ont sauté au visage mais en tant que recettes éculées.

_________________

ça suffa comme ci

| |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 0:51 Dim 20 Mar 2016 - 0:51 | |

| - Nulladies a écrit:

- Sérieusement ?

Elle est excellente, cette scène. D'une tension remarquable, précieuse et perverse dans son langage, dans sa progression... Je ne sais pas ce qu'il te faut... Ah si, Furie de De Palma...  Effectivement une vraie tension dans The Fury  pas comme dans cette scène ridicule ou l'on se contrefout de ce qui peut bien arriver à des personnages en carton. - guil a écrit:

- Je n'ai pas vraiment aimé Inglorious basterds, pendant tout le film j'ai eu l'impression que Tarantino se regardait faire du Tarantino, une espèce d'auto-parodie.

Ca m'avait vraiment fait l'effet qu'il tournait en rond, en exploitant les même ficelles, et du coup le côté burlesque, grand guignol, les cabotinages m'ont sauté au visage mais en tant que recettes éculées. Tellement vrai. Son plus mauvais film. |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 6:49 Dim 20 Mar 2016 - 6:49 | |

|  L’idylle des esclaves. Fort de ses ambitions reconnues sur Inglorious Basterds, Tarantino revient au pays par la même porte, celle de l’Histoire nationale, la combinant avec le genre séminal du film hollywoodien, le western. Tarantino aime jouer avec les périodes de transition : Django se situe quelques années avant la guerre civile, tandis que Les 8 Salopards en constituera l’épilogue. Il s’agit ici de faire frémir un vent nouveau par l’entremise d’un personnage qui va, par son attitude émancipatoire, scandaliser tous les blancs qu’il croise, et du seul fait de sa présence instaurer une dynamique dramatique. La grande différence avec Inglorious Basterds se situe dans la population traitée, et la plongée dans les bas-fonds d’une Amérique née sur ce que l’humain peut avoir de plus barbare. En clin d’œil au formidable prologue de son film européen, Tarantino oppose désormais King Schultz à un bouseux lui ordonnant de « parler normalement », incapable de comprendre sa préciosité germanique. Le couple qu’il forme avec Django, qu’il baptisera lui-même Freeman, est l’un des plus attachants chez Tarantino, plutôt habitué aux figures solitaires. Il rappelle celui de l’héroïne et de Max Cherry dans Jackie Brown, ou de Mélanie Laurent et son projectionniste noir dans Inglorious Basterds : des couples mixtes noir et blanc, toujours, mais relayés au second plan, alors qu’ils sont ici les figures centrales. C’est aussi l’occasion pour Tarantino de se confronter au paysage : du désert aride aux plaines enneigées, des torrents aux champs de coton (esthétiquement éclaboussés de sang), le cinéaste ouvre les yeux sur un monde jusqu’alors ignoré, marchant sur les pas des panoramas sublimes de Ford dans La Prisonnière du Désert. Django apprend : s’il est, comme toujours, un combattant hors pair, le récit insiste sur les rites de son intégration : nouveau vocabulaire, costumes, entrainement au tir, il fait figure du disciple à la bonne école, celle du maitre dont l’intelligence surclasse toute la population américaine. Le personnage de Schultz, brillant chasseur de prime, ne cesse de renvoyer ceux qu’ils croisent à leur ignorance de leurs propres lois, prenant un malin plaisir à mettre en branle des situations classiques du western (comme l’assassinat du sheriff en pleine rue) avant de les tourner à son avantage. Il représente avant tout le versant malin de la loi, voulant toujours tout régler de façon légale (les fameuses legal boundaries), notamment la grande quête du film, la femme de Django. C’est le premier double du cinéaste, qui a toujours sur jouer avec le contexte pour en faire sa matière cinématographie : Schultz tue pour de l’argent, mais le fait dans un cadre strict, et sans aucune forme de remords. Mais c’est là que le film suit une progression inattendue, et qui annonce bien des caractères des huit salopards à venir : Django va s’émanciper au point de dépasser le maitre. C’est d’abord ses yeux, puisqu’il va être nécessaire à Schultz pour reconnaitre ses prochaines proies, et va s’avérer un tireur d’élite, ridiculisant au passage les blancs qui ne peuvent pas voir sous leur cagoule, une des scènes de comédie satirique. C’est celui, aussi, qui focalise tous les regards (un noir sur un cheval ne passe pas inaperçu) et dont la présence va devenir de plus en plus provocante. Dans le long travail de mise en scène du duo, Django applique à la lettre le précepte de son mentor, “you can never break character”, et c’est sur ce terrain qu’il le surpassera. Dans son rôle d’esclavagiste, Django effraie Schultz qui découvre et révèle par là même le regard de Tarantino sur ses ancêtres. Feignant l’impassibilité devant la dévoration d’un congénère par des chiens, l’ancien esclave explique au bourreau : “I'm just a little more used to Americans than he is.”… Adaptation par la compromission, dont l’étonnant personnage de gouverneur raciste campé par Samuel L. Jackson est une autre déclinaison. Car la plongée dans l’univers retors du blanc riche, en quête de divertissement par les combats de mandingues, va faire basculer la thématique du récit. Il ne s’agit plus de comédie. Autour du personnage de Di Caprio, en forme olympique, Tarantino creuse le sillon d’une violence perverse et réactive son recours à la grande scène de dialogue autour du film, durant toute cette fameuse négociation. Tension, mensonges, explosion différée : tout est là, et de façon assez majestueuse, de l’écriture ciselée aux interprétations irréprochables. D’où l’étonnement, voire la circonspection qui lui succède. Le mélange des genres a toujours été un moteur chez Tarantino, et il n’est pas surprenant de le voir passer, par le biais du western, du débat idéologique à la fusillade baroque, dans une séquence qui joue avec ostentation le revival Kill Bill. La farce sanglante, voire grossière (la bande son hip-hop, les plans entre les jambes avant une possible émasculation…) prend le dessus, et on peut y voir l’audace du précédent opus, qui réécrivait l’Histoire dans un incendie cathartique. Ici, clairement, Django fait exploser le metteur en scène et avec lui le cadre jusqu’alors établi, à partir de la mort sacrificielle de son mentor. Si l’on peut justifier cette rupture, elle n’en est pas moins assez déconcertante, et vient surtout contrebalancer la violence précédente, poignante comme rarement chez Tarantino, car faite à des victimes innocentes, et non par des criminels entre eux. La façon qu’il a de repeindre tous les murs en rouge est certes jouissive, mais elle fragilise le discours et le pathétique qu’il avait réussi à instiller, bifurcation un peu regrettable au vu de l’intelligence d’écriture des 4/5ème du film. Une façon, sans doute, de rappeler au spectateur qui est aux commandes, ce qui n’était pas nécessaire. | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 10:35 Dim 20 Mar 2016 - 10:35 | |

| J'avais eu le même ressenti. Plutôt agréable - mais pas transcendant non plus - sur ses trois premiers quarts, j'avais trouvé que la dernière partie de Django ressemblait à un grand nawak bien décevant.

Je ne l'ai peut-être pas comprise cela dit, mais ça en fait, des Tarantino que j'ai vu, le seul que je n'ai pas aimé. |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 10:53 Dim 20 Mar 2016 - 10:53 | |

| Non la dernière partie est vraiment à jeter. Après je trouve pas le reste brillant non plus, je parlerais pas d'intelligence d’écriture, perso... hormis le pic de tension dont parle Nulladies, seule grande scène du film. Mais dans l'ensemble ça donne déjà moins l'impression d'un plaisir coupable qu'Inglourious Basterds. |

|   | | Nulladies

Cinéman

Nombre de messages : 2734

Date d'inscription : 28/12/2013

Age : 47

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 11:04 Dim 20 Mar 2016 - 11:04 | |

| Après on est d'accord sur une chose, Inglorious est sûrement son moins bon film.

Ou les 8 salopards ? J'hésite. | |

|   | | Invité

Invité

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 19:59 Dim 20 Mar 2016 - 19:59 | |

| Pour ma part, j'avais préféré Inglorious à Django. J'ai pas ressenti de plaisir coupable avec le premier (pas avec le second non plus, vu que je n'ai pas eu de plaisir pour le coup).

Va falloir que je regarde les 8 Salopards quand même, histoire de me faire un avis. |

|   | | bro'

caquer, c'est si bon

Nombre de messages : 8586

Date d'inscription : 04/12/2008

Age : 46

Humeur : badine

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  Dim 20 Mar 2016 - 20:21 Dim 20 Mar 2016 - 20:21 | |

| Grand fan de Western - je tiens ça de mon paternel - sans pour autant être un fin connaisseur au sens cinéphile du terme, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Django Unchained. Même s'il est vrai que le final part un peu en sucette. Mais quel régal la scène de tension chez Di Caprio !

Reservoir Dogs et Pulp Fiction m'ont profondément marqué. Sans doute lié à l'époque, mon jeune âge, et par la qualité intrinsèque de ces films.

J'ai bien aimé Jacky Brown. Plus pour la passion de la soul et du vinyle que pour le film en lui même.

Kill Bill I et II m'ont nettement moins passionné. Ignorions Bastards, pas mieux, si ce n'est moins. Pas vu les 8 Salopards...

Dernière édition par bro' le Dim 20 Mar 2016 - 22:33, édité 1 fois | |

|   | | Contenu sponsorisé

|  Sujet: Re: Cycle Tarantino Sujet: Re: Cycle Tarantino  | |

| |

|   | | | | Cycle Tarantino |  |

|

Sujets similaires |  |

|

| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

| |

| |

| |

|